センセイと歩いた日々

まぐろ納豆。蓮根のきんぴら。塩らっきょう。

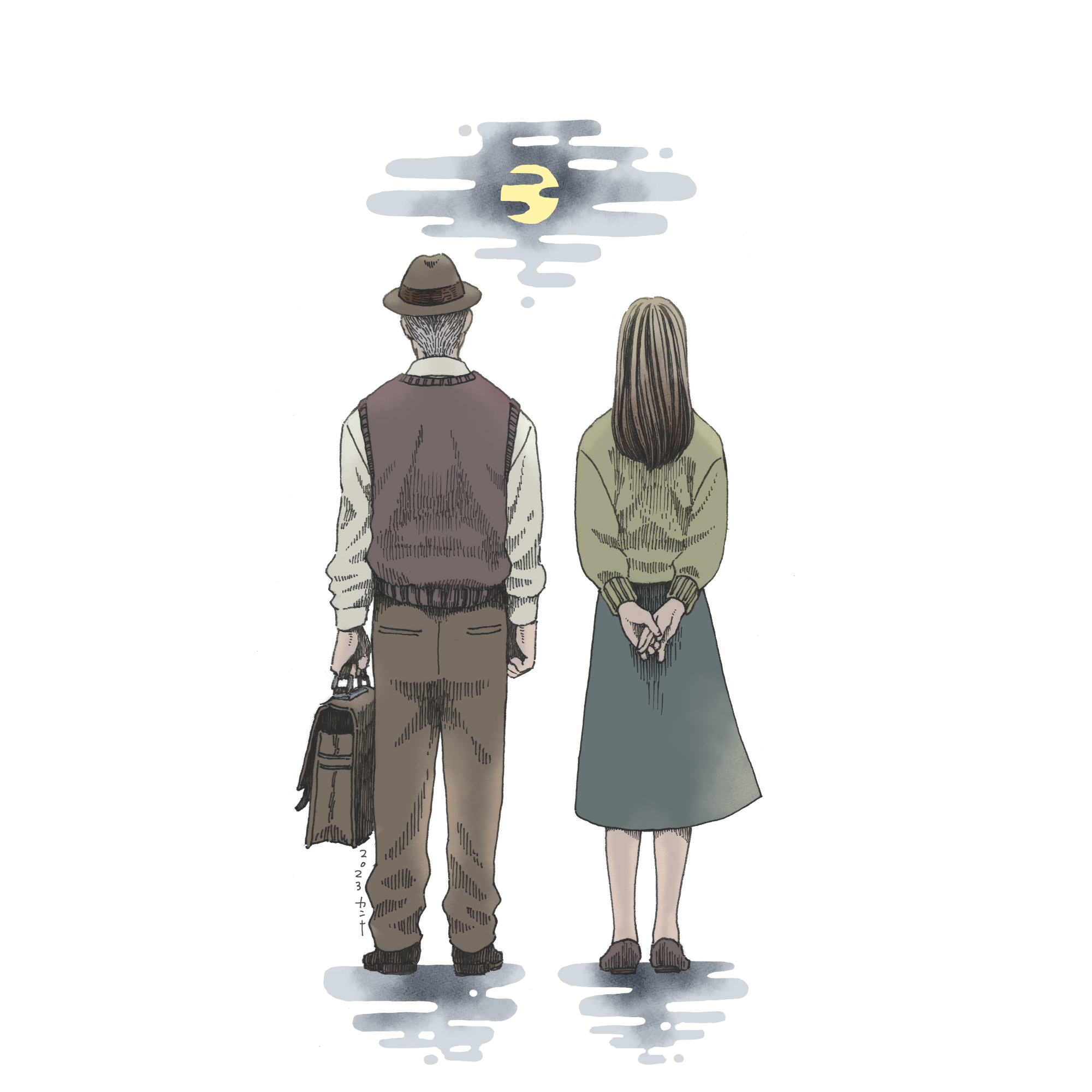

居酒屋のカウンターで偶然隣り合わせた肴の趣味の合う人は、高校時代の国語の先生だった。妻を亡くした「センセイ」と、四十路を目前にしたツキコさん。30と少し年の離れたおひとりさま同士は、友情とも、恋愛ともつかぬ、曖昧で他愛ない交流を重ねていく。

未熟な大人同士が、いい年をしてごっこ遊びをしているような話だ。一読したとき、共感とともにかすかな嫌悪感も覚え、そんな感想を抱いた。けれど、〝成熟した大人〟とは、一体誰のことだろう。ふとそう考えてみると、自分自身はもちろん、知っているどんな大人の顔も模糊として浮かんでこないのだった。

〝大人〟というやつは、あらゆる関係性を定義することで、社会を理解し、安心しようとする。友人として、親として、子として、伴侶として、自分のふるまいは正解なのだ、といちいち確認しようとする。

誰かと寄り添って人生を歩む事を、恋人や結婚と呼ぶことで〝大人〟の免罪符を得られるのならば、センセイとツキコさんの、ゆらゆらとした心地良い関係はなんなのだろう。

『柳洩る

夜の河白く

河越えて煙の小野に』……

茶碗に注いだ手酌の酒をなめながら、センセイが朗々と「唱える」のは、鳥取県が生んだ明治の詩人・伊良子清白の詩の一節。端正かつ、しみいるような叙情に満ちた彼の詩を愛すセンセイ。その隣で、「イラコセイハクなんて聞いたこともない」と、こちらも手酌のツキコさん。

2人は、同じ月を見ている。ただそれだけでいいのかもしれない。

本書は、やはり鳥取県出身の漫画家、谷口ジローによって漫画化されている。