「きのこを愛でる・採る・食べる」をめいっぱい楽しむ〝菌活〟。その活動をライフワークとする「きのこ博士・牛島先生」が、鳥取県で見られる種をレクチャー。メイン写真をクリックすると、食用か否かがわかる、隠れコメントもあり!

文・写真/牛島秀爾

ろう細工のような森の芸術品

【ベニヤマタケ(紅山茸)】

鮮やかな赤が森の中でハッと目に留まる。ひだを見上げると、まるでろう細工のような透け感が絶妙で、なんとも言えない美しさがある。

ベニヤマタケ(学名Hygrocybe coccinea )は、春から秋に針葉樹林、雑木林、草原などの地上に生える。学名の「coccinea」は赤・真紅という意味があり、欧米では〝赤いろう細工のようなきのこ〟(scarlet waxcap)と呼ばれることも。傘の直径は大きいもので50ミリほど、柄の長さは30~70ミリのコロンとした形をしている。表面にヌメリはなく、ぬれるとしっとりする。とても脆いので、気を付けて観察をしよう。奇抜な色だが、食べられるきのこ。淡白な味わいだが、その美しい色を生かしてオムレツ、パスタ、リゾット、ペストソース、白和えなどアイデア次第でいろいろ楽しめる。

山口県の秋吉台では、毎年2月ころに行われる山焼きのあとに、黒く焼け焦げた地面から真紅のベニヤマタケが顔を出し、カルスト台地に春を告げる。この地域では、古くから「アカナバ」と呼び、食してきた。「ナバ」は「きのこ」の意味。30年ほど前には、同県のきのこ愛好家団体により「山口県のきのこ」として選定されるなど、長きにわたり親しまれている。

鳥取県は全国的にも有数な〝きのこ王国〟だ。この連載でも多数のきのこを取り上げてきたが、いまだ「鳥取県のきのこ」として選定されたものはない。さて、どんなきのこがよいか。あれこれ考えるのも〝菌活〟の醍醐味なのである。

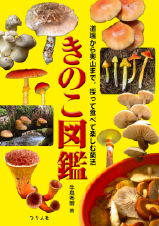

『きのこ図鑑 道端から奥山まで。採って食べて楽しむ菌活』

著者:牛島秀爾

出版社:つり人社

発行日: 2021年

サイズ:A5判(ページ数128ページ)

■このコラムに登場するきのこも紹介されています。

牛島秀爾(うしじま・しゅうじ) 文・写真

(一財)日本きのこセンター菌蕈研究所主任研究員。野生きのこの調査・分類などを行い、外来きのこ鑑定にも対応中。休日は身近なきのこを探しつつ、ブナ林の小川でフライフィッシングをしてイワナを観て歩いている。日本特用林産振興会きのこアドバイザー、鹿野河内川河川保護協会会員。